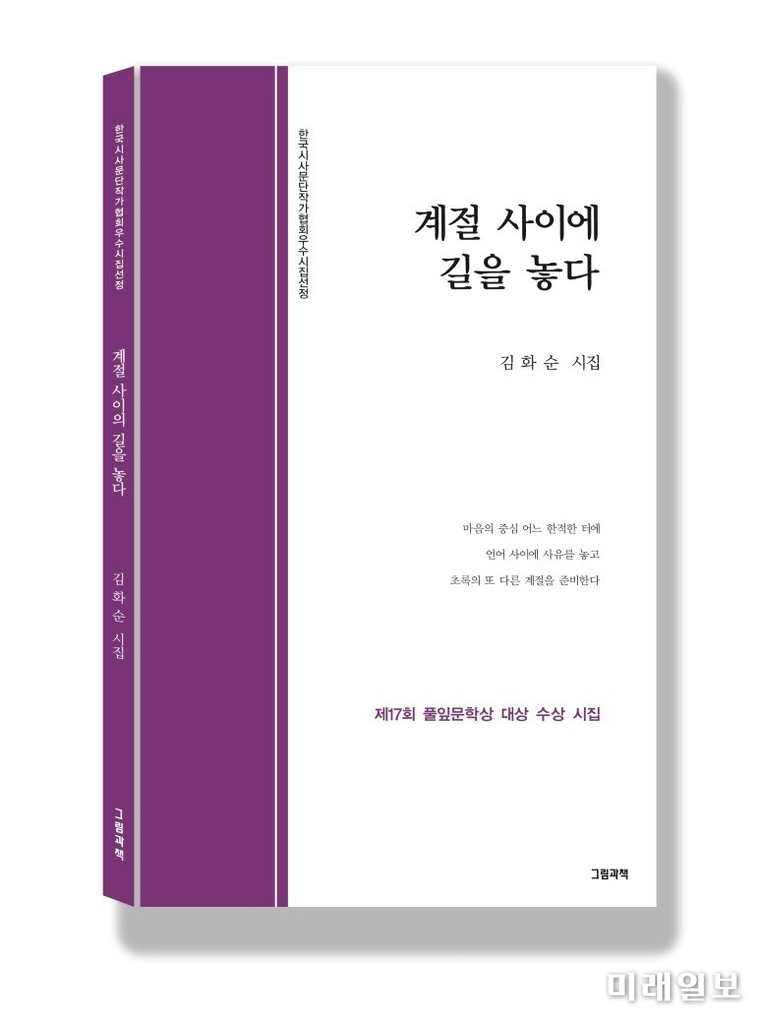

(서울=미래일보) 장건섭 기자 = 상처받은 영혼에 명약을 쥐어주는 따뜻한 시선의 김화순 시인이 첫 시집 <계절 사이에 길을 놓다>(그림과 책126면)를 최근 출간 했다.

(서울=미래일보) 장건섭 기자 = 상처받은 영혼에 명약을 쥐어주는 따뜻한 시선의 김화순 시인이 첫 시집 <계절 사이에 길을 놓다>(그림과 책126면)를 최근 출간 했다.김화순 시인은 서문에 "시의 앞에는 숲이 있고 시의 뒤에는 사막이 있다"는 말이 시인의 시훈(詩訓)이라 한다. 첫 시집을 펴내는 시인의 시를 끄는 미학이 신비롭다. 시집 <계절 사이에 길을 놓다>는 과학의 논리가 아닌 시학에서만 존재하는 공간의 가시화다. 아인슈타인의 양자론에서도 거론된바 없다.

무릇 시인이란, 바람에 흔들리는 꽃의 존재가 되는 것이다. 말을 비껴가고 귀의 문을 닫고 고요를 걸어가며 시를 창작하는 것이다. 김화순 시인은 ‘나‘를 보면서 ’자연’을 본다. 동시에 우리의 모습을 보게 된다. 천천히 그리고 움직이는 세상의 모습을 본다.

시인이 보는 이 땅의 날씨는 늘 나빴다. 대지 위에 닿을 듯 하던 눈발은 바람의 세찬 거부에 다시 공중으로 날아갔다. 하늘과 지상 그 어디에도 눈은 받아들이지 않는다. 김화순 시인의 언어는 잠언의 기도다. 마치 성직자가 40일 금식기도를 마치고 일어서는 마음이다. 시인은 지상의 날씨가 시인의 탓이라도 된 양 날씨를 위하여 참회하듯 시를 쓰고 있다.

날카로운 말들이 콕콕 박혀도/ 가슴 아프지 않게 하소서/ 그래서 가슴에 갑옷을 입히는 중이라고// 상처 난 곳에 소금을 뿌리더라도/ 그 쓰라린 아픔과 고통을/ 감당하는 것이라고 기도하게 하소서// 비워내고 내려놓아야/ 비로소 여유로운 시선으로/ 감동의 미소를 지을 수 있는/ 기도를 하게 하소서/('기도' 전문)

시인의 언어는 무척 낮은 음성이면서 절제의 성찬이다. 해설을 한 최창일(시인. 이미지 문화 학자) 교수는 "마치 꿀벌이 1kg의 꿀을 만들기 위해 560만 개의 꽃송이를 찾아나서 듯, 언어의 길을 찾고 있다"며 "시인이 만든 언어의 건축은 백자를 만드는 토기장이의 긴장과 다르지 않다. 시인의 언어는 1200도를 넘는 고열이 내재된다."고 말한다.

시집 1부 '바람 속에 듣는다', 2부 '계절의 춤, 영혼의 음성', 3부 '고독한 성찰과 불안한 극장', 4부 '이미지를 읽는 다는 것', 5부 '시대를 위하여, 추억으로' 구성되었다.

시집 1부 '바람 속에 듣는다', 2부 '계절의 춤, 영혼의 음성', 3부 '고독한 성찰과 불안한 극장', 4부 '이미지를 읽는 다는 것', 5부 '시대를 위하여, 추억으로' 구성되었다.시인이 자연과 자연 사이에서 신과 인간의 미묘한 관계에 길을 놓고 있다. 그것이 인간이 가는 길이라 믿고 있다.

기쁠 때, 막막할 때, 사랑하고 이별할 때. 외로울 때는 시인의 시집을 펼친다면 위로가 되겠다.

김화순 시인은 월간 '시사문단'을 통해 시로 등단, 현재 한국시사문단작가협회 회원, 한국시사문단낭송가협회 회원, 빈여백 동인, 한국문인협회 및 한국현대시인협회 회원, 한국문예학술저작권협회 회원, 한국예술인복지재단 예술인 작가 북한강문학제 추진위원, 뜨락예술문학회 부회장으로 활동하고 있으며, 한국시사문단 시낭송, 시인교실 시낭송 강사를 역임했다.

빈여백동인문학상 및 풀잎문학 대상, 한국시사문단시낭송가 대상을 수상했으며, <봄의 손짓>, <토씨>, <마음의 등불을 켜다> 외 다수의 공저가 있다.

i24@daum.net