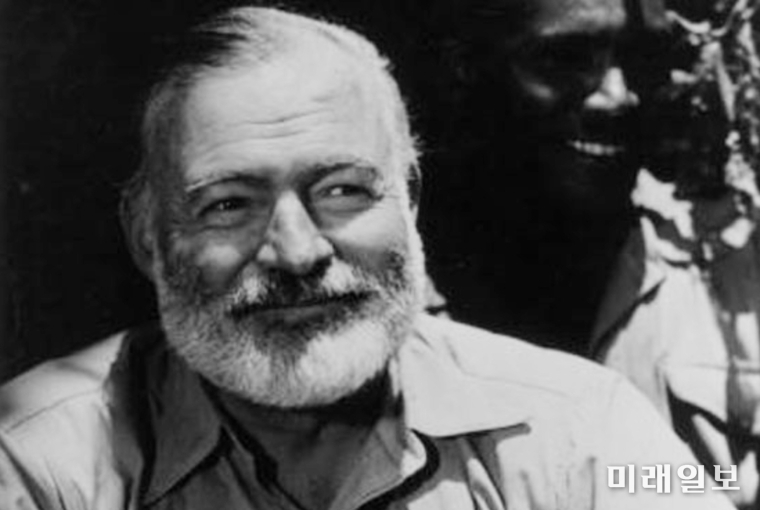

(서울=미래일보) 최창일 시인 = 헤밍웨이(Ernest Miller Hemingway, 1899~1961)는 노벨상을 받기까지 세 가지 스토리가 있다.

(서울=미래일보) 최창일 시인 = 헤밍웨이(Ernest Miller Hemingway, 1899~1961)는 노벨상을 받기까지 세 가지 스토리가 있다.첫 번째, 네 명의 여자들이 중심에 있었다. 스물두 살의 첫 결혼을 포함해 4명의 부인들은 작품 활동에 심리적 영향을 주었다.

헤밍웨이는 작가로서 명성을 얻고 노벨상에 우뚝 서 있지만 여자에게 마초근성과 난폭, 비신사적인 남근(男根) 사상의 부류로 평가 되고 있다.

두 번째, 두 명의 절친(친구)도 있다. 절친은 '노인과 바다'(1954. 노벨상)를 배경에 나오는 인물, 그레고리오 푸엔테스 노인과 소년이 다. 두 명의 친구는 헤밍웨이가 노벨문학상을 받게 한 공로의 심리적 비타민 친구들로 평가된다.

세 번째, 헤밍웨이에게 빼놓을 수 없는 종군기자시절이 있다. 종군은 헤밍웨이의 작가에 지대한 경험을 준다. 한편, 종군시절, 중국과 일본을 다녀간 기록은 그의 생애의 큰 모티브다.

헤밍웨이는 일본과 중국의 종군시간, 한국의 김치 맛을 알게 되는 혀의 철학을 만난다. 김치 맛을 본 헤밍웨이는 한국을 방문하고 싶어 했다. 그러나 당시의 상황은 그에게 한국 방문 여건은 녹녹치 않았다.

헤밍웨이는 쿠바에서 1930년부터 30년 우정을 나눈 친구 그레고리오 푸엔테스와 대화 중에 종군기자시절, 중국과 일본에서 맛 본 한국 김치가 간혹 생각이 난다 했다. 그레고리오는 한 번도 맛보지 못한 김치에 그마저도 그리워했다.

지금에 한국 김치는 한류라는 이름 속에 세계적인 발효식품으로 명성을 얻어 사랑을 받고 있다. 이 같은 김치 한류는 헤밍웨이를 빼 놓을 수 없다. 헤밍웨이를 일컬어 가장 미국적인 작가라는 평이 따른다. 그런 헤밍웨이가 당시 유명 작품을 탐독하며 공부한 작가의 면모를 보인다.

지금에 한국 김치는 한류라는 이름 속에 세계적인 발효식품으로 명성을 얻어 사랑을 받고 있다. 이 같은 김치 한류는 헤밍웨이를 빼 놓을 수 없다. 헤밍웨이를 일컬어 가장 미국적인 작가라는 평이 따른다. 그런 헤밍웨이가 당시 유명 작품을 탐독하며 공부한 작가의 면모를 보인다.마크 트웨인(톰 소여의 모험 작가, 미국 작가의 아버지로 추앙 받음), 플로베르(프랑스), 스탕달(프랑스), 투르게네프(러시아), 톨스토이(러시아), 키플링(영국 정글북 작가), 소로(미국 작가겸 사상가), 존 던(영국 시인, 성직자), 셰익스피어(영국), 케베도(에스파냐), 단테(이탈리아) 등이다. 그는 트웨인의 경우 2,3년 마다 다시 읽었다. 셰익스피어는 매년 읽는데 그중에 ‘리어 왕’을 가장 자주 읽었다고 한다.

이렇듯 헤밍웨이는 독서를 하면서 친구 그레고리오에 대한 우정을 보인다. 그레고리오는 헤밍웨이에의 친구이며 보트 ‘필라‘의 선장이기도 했다.

그레고리오는 글씨를 읽지 못하는 문맹이었다. 헤밍웨이는 자신이 집필한 ’노인과 바다‘를 큰 소리로 읽어주기도 했다. 어찌 보면 친구 그레고리오는 ’노인과 바다‘의 등장인물이며 ’노인과 바다‘의 줄거리를 맨 먼저 알게 된 독자라고 할 수 있다.

다시 헤밍웨이의 김치 사랑으로 돌아간다.

한국의 김치 맛을 기억하는 작가는 헤밍웨이뿐 아니다. 일본을 여행한 괴테와 한국에서 상당시간 머문 펄 벅 (미국1892~1973 Pearl Buck)작가는 김치 맛에 매료 된 것으로 보인다.

펄 벅은 중국에 살면서도 김치를 빼놓지 않고 밥상에 올렸다고 한다. 그는 선교사 아버지를 따라 중국에서 10년 동안 중국학교를 다니며 중국인들 속에서 생활 하였다.

중국인 유모로부터 영어보다는 중국어를 먼저 알기도 했다. 그는 미국인이면서도 동양의 물정을 더 많이 알고 동양의 문화를 만끽한 작가로 알려진 인물이다. 여덟 번에 걸쳐 한국을 방문하였다. 오갈 데 없는 혼혈아동들을 돌보는 재단과 시설을 세우며 김치와의 각별한 시간이 많았던 것으로 보인다.

그는 ‘흙과 인간의 삶‘이란 주제를 강렬하게 표출한 장편소설 '대지'는 땅에 대한 영혼을 바친 농민의 대서사와 같은 소설작가로 김치를 사랑할 자격이 넘치고 남는다. 펄 벅은 '대지'로 노벨상을 받는 것은 널리 알려져 있지만 구한말 한국을 배경으로 쓴 소설 '살아 있는 갈대'(1963역사소설)가 그의 또 다른 걸작이라는 것은 그리 널리 알려져 있지 않다.

펄 벅은 김치를 먹으며 "한국은 고상한 국민이 살고 있는 보석 같은 나라다"라며 "이 나라는 주변의 세 나라 중국, 러시아, 일본에게는 여러 세기동안 잘 알려져 있어 그 가치를 인정받고 있으나 서구 사람들에겐 아시아에서도 가장 알려지지 않는 나라이기도 하다"라고 말했다.

그가 한국을 배경으로 쓴 소설, '살아 있는 갈대'는 유한양행의 유일한(1895~1971독립운동가, 기업인) 창업자 이야기를 담고 있다.

유일한 대표를 그린 소설은 격동기에 태어나 역사의 소용돌이 속에서 나라를 구하기 위해 투쟁한 4대에 걸쳐진 가족사와 독립운동을 담고 있다. 작품은 구한말에서 해방까지의 역사적 사실을 피상적 소재로 삼은 것이 아니라 민족의 역사성과 저항 정신을 고스란히 담고 있다.

'살아 있는 갈대'란 제목은 불의와 폭력 앞에 꿋꿋한 저항정신을 상징한다. '살아 있는 갈대'는 살아 있는 희망을 의미한다. 갈대는 인생의 들불이란 재난을 만나 모두 불타버려도 흙속에 박힌 뿌리는 다시 생명을 이어낼 수 있다는 것이다. 펄 벅은 1960년부터 69년까지 여덟 차례 한국을 방문, ‘살아 있는 갈대’를 집필하며 한국의 역사를 알아가며 김치의 매력에 빠지기도 했다.

결론으로 헤밍웨이의 작품소재는 복싱, 투우, 사냥, 낚시, 전쟁 등 사람과 사람 또는 사람과 자연과 접하는 접점이다. 그것들은 모두가 실존의 존재다. 존재들은 발효에 의해 작품이 된다. 헤밍웨이 작품 소재가 발효되듯, 헤밍웨이는 자연발효 최대치인 김치를 사랑했다.

그런데 1961년 7월2일 아침, 고요한 숲을 뒤 흔드는 총소리에 네 번째 부인은 잠에서 깨어난다. 두발의 총소리를 마지막으로 그는 생을 마감한다.

그의 총은 패배를 향해 쏘았다. 패배는 죽었을까?

- 최창일(시인·이미지문화학자)

- 최창일(시인·이미지문화학자)i24@daum.net